С 21.08.2017 по 25.08.2017 в серологический отдел для исследования поступило 1672 пробы сыворотки крови, исследовано 458 проб, в том числе на: бруцеллез –247 проб, хламидиоз – 23 пробы, листериоз – 22 пробы, лептоспироз – 155 проб, сап – 3 пробы, ИНАН – 4 пробы, случную болезнь – 4 пробы.

Выявлено 12 положительно реагирующих проб на лептоспироз в РМА.

Во всех случаях при выявлении положительно реагирующих животных даны рекомендации для постановки окончательного диагноза, согласно действующим нормативным документам

Новости

Семинар по ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов состоялся на базе БУ УР «УВДЦ»

Обеспечение безопасности потребителей путем своевременного выявления опасных инфекционных болезней, общих для человека и животных, является основной задачей ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов животного происхождения. На базе БУ УР «Удмуртский ветеринарно-диагностический центр» 22 августа 2017г. состоялся семинар для ветеринарно-санитарных экспертов республики на тему «Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов» в рамках дополнительной образовательной программы повышения квалификации «Современные требования к организации и проведению ветеринарно-санитарной экспертизы», основанной на модульном принципе представления содержания образовательной программы. Проводила семинар доктор ветеринарных наук Мкртчян Маня Эдуардовна.

Обеспечение безопасности потребителей путем своевременного выявления опасных инфекционных болезней, общих для человека и животных, является основной задачей ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов животного происхождения. На базе БУ УР «Удмуртский ветеринарно-диагностический центр» 22 августа 2017г. состоялся семинар для ветеринарно-санитарных экспертов республики на тему «Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов» в рамках дополнительной образовательной программы повышения квалификации «Современные требования к организации и проведению ветеринарно-санитарной экспертизы», основанной на модульном принципе представления содержания образовательной программы. Проводила семинар доктор ветеринарных наук Мкртчян Маня Эдуардовна.

Слушателям были озвучены основные методы ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов; особенности ветеринарно-санитарной экспертизы мяса диких промысловых животных; правила, нормы, порядок отбора проб, упаковки, транспортировки и хранения для лабораторных исследований; ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов при обнаружении инфекционных и инвазионных болезней и мероприятия, проводимые при их обнаружении; санитарная оценка мяса вынужденно убитых животных и способы его обезвреживания.

По окончании семинара в рамках круглого стола были обсуждены актуальные вопросы в рамках данной тематики.

Работа серологического отдела с 21 по 25 августа 2017 года

С 21.08.2017 по 25.08.2017 в серологический отдел для исследования поступило 1672 пробы сыворотки крови, исследовано 458 проб, в том числе на: бруцеллез –247 проб, хламидиоз – 23 пробы, листериоз – 22 пробы, лептоспироз – 155 проб, сап – 3 пробы, ИНАН – 4 пробы, случную болезнь – 4 пробы.

С 21.08.2017 по 25.08.2017 в серологический отдел для исследования поступило 1672 пробы сыворотки крови, исследовано 458 проб, в том числе на: бруцеллез –247 проб, хламидиоз – 23 пробы, листериоз – 22 пробы, лептоспироз – 155 проб, сап – 3 пробы, ИНАН – 4 пробы, случную болезнь – 4 пробы.

Выявлено 12 положительно реагирующих проб на лептоспироз в РМА. Во всех случаях при выявлении положительно реагирующих животных даны рекомендации для постановки окончательного диагноза, согласно действующим нормативным документам.

Парагрипп-3 крупного рогатого скота

Минувшая неделя вновь отметилась выявлением парагриппа-3 крупного рогатого скота в республике.

Минувшая неделя вновь отметилась выявлением парагриппа-3 крупного рогатого скота в республике.

Парагрипп-3 крупного рогатого скота (Parainfluenza-3) – острая контагиозная болезнь крупного рогатого скота, характеризующаяся поражением респираторных органов. Источником инфекции служат больные животные, особенно болеющие данной инфекцией в острой форме. Передача инфекции происходит в основном воздушно-капельным путем, возможен алиментарный способ заражения. С носовым истечением вирус выделяется уже на 2 – 10 день после заражения. Инкубационный период длится около суток. Болезнь проявляется подъемом температуры до 41– 42°С, потерей аппетита, общим угнетением. У телят появляются истечения из носа, развивается кашель. При тяжелом течении вместе с ринитом появляются конъюнктивиты с обильным истечением из углов глаз, усиливается слюноотделение и иногда возникает диарея. Со временем истечения из носа приобретают слизисто-гнойный характер. В ротовой полости могут появляться эрозии. У больных животных возможно развитие бронхопневмонии и даже плевритов.

Постановка диагноза на парагрипп затруднительна в силу сходства болезни с другими респираторными заболеваниями. При постановке диагноза надо учитывать клинические, эпизоотологические и патологоанатомические данные о болезни, но окончательный диагноз ставят на основании вирусологических и серологических исследований.

В лабораторию направляют для исследования патологический материал от больных животных, взятых в период максимального проявления у них клинических признаков или от вынужденно убитых или павших, взятых не позднее, чем через 2 часа после их гибели. От больных животных берут тампонами мазки со слизистой носовой перегородки для реакции иммунофлуоресценции и для выделения возбудителя; пробы крови для выявления в ней титра антител. При серологических исследованиях используют парные сыворотки в РЗГА (реакция задержки гемагглютинации) с интервалом 21 день. От павших и вынужденно убитых животных берут кусочки носовой перегородки, трахеи, легких.

Об успешном участии в межлабораторных сравнительных испытаниях Испытательного центра БУ УР УВДЦ

В базовом стандарте ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» закреплено требование участия лабораторий в программах проверки квалификации в целях обеспечения качества проводимых испытаний, аналогичное положение есть и в Критериях аккредитации. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ), в свою очередь, определяются как организация, проведение и оценка измерений или испытаний одинаковых или сходных образцов двумя или более лабораториями в соответствии с заранее установленными условиями.

В базовом стандарте ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» закреплено требование участия лабораторий в программах проверки квалификации в целях обеспечения качества проводимых испытаний, аналогичное положение есть и в Критериях аккредитации. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ), в свою очередь, определяются как организация, проведение и оценка измерений или испытаний одинаковых или сходных образцов двумя или более лабораториями в соответствии с заранее установленными условиями.

Участие в проверках квалификации путем проведения межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) — это не просто требование п. 23.11 Критериев аккредитации и п. 5.9. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, но и важный инструмент обеспечения доверия к результатам испытаний лаборатории, универсальный способ продемонстрировать ее техническую компетентность. Такое развитие событий абсолютно соответствует международной практике. В большинстве стран мира используются подобные форматы проверки квалифика- ции с целью установления рейтинга лабораторий на рынке предоставления услуг.

Участие лаборатории в МСИ — процедура серьезная и ответственная, по результатам которой выдается заключение о качестве выполненных анализов.

За 2016 год подразделениями Испытательного центра БУ УР УВДЦ получено 4 свидетельства об участии в МСИ: по проверке качества испытаний пищевой продукции по 6 показателям и по 7 показателям диагностических исследований.

За первое полугодие 2017 года Испытательный центр принял участие в 4 раундах МСИ по различным показателям. Хорошие результаты МСИ получены по определению содержания общего железа и нитрит-ионов в питьевой воде, по исследованиям на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в продуктах животного происхождения и овощной продукции, определению ГМО и массовой концентрации кадмия в овощной продукции, содержанию общего сахара и массовой доли влаги в печенье. В настоящее время проводятся испытания и исследования в рамках МСИ в серологическом отделе, отделе токсикологии. Работы будут продолжены, план участия ИЦ в проверках квалификации расписан до конца года.

Ротавирусная инфекция КРС

Ротавирусная инфекция КРС (РВИ) — остропротекающая контагиозная болезнь новорожденных телят, характеризующаяся поражением желудочно-кишечного тракта. В 1978 г. Международным комитетом по таксономии возбудитель РВИ отнесен к семейству Reoviridae, роду Rotavirus. РВИ размножается в эпителиальных клетках ворсинок всего тонкого отдела кишечника.

Ротавирусная инфекция КРС (РВИ) — остропротекающая контагиозная болезнь новорожденных телят, характеризующаяся поражением желудочно-кишечного тракта. В 1978 г. Международным комитетом по таксономии возбудитель РВИ отнесен к семейству Reoviridae, роду Rotavirus. РВИ размножается в эпителиальных клетках ворсинок всего тонкого отдела кишечника.

Инфекция клинически проявляется только у телят в виде рецидивирующей диареи. Заболеваемость достигает 90%, смертность – 5-25 %. Телята заражаются в первые часы после рождения. У заболевших в первые дни жизни телят наблюдаются диарея, атония, слабость, отказ от воды. В отсутствие сопутствующих заболеваний РВИ телят вызывает энтерит, который связан с незначительными изменениями крови и может сопровождаться легко проходящей диареей. Клинически болезнь у телят характеризуется депрессией, потерей аппетита, диареей. Цвет фекалий зависит от вида корма. Температура тела иногда поднимается до 41°С. Если инфекция не осложняется E. coli, то через 2—3 дня телята выздоравливают. Чем моложе теленок, тем продолжительнее диарея. Пораженные вирусом эпителиальные клетки выделяются с фекалиями в первые 4—5 ч от начала диареи, вирус обычно выделяется с фекалиями в течение 23 дней, а у животных диарея обычно длится на 3—7 дней дольше, чем выделяется вирус во внешнюю среду. При естественной инфекции среди новорожденных удается выделить вирус из фекалий клинически здоровых телят через 30—40 дней после болезни. Помимо тонкого кишечника, РВИ обнаруживают в легких и мезентериальных лимфоузлах больных телят. В распространении РВИ существенную роль могут играть собаки, кошки. Основной путь заражения — алиментарный. Передача осуществляется путем прямого контакта, а также через инфицированные предметы ухода. Поэтому данное заболевание считается санитарной инфекцией. Кормление телят молозивом от матерей, ранее иммунизированных инактивированной вакциной, может предотвратить появление диареи новорожденных. С целью профилактики диареи, вызванной РВИ, стельных коров вакцинируют в конце сухостойного периода, что обеспечивает высокую концентрацию антител в организме новорожденных. Поэтому выпаивание больших количеств молозива в 1-й день жизни обеспечивает защиту, по крайней мере, в течение 48 ч.

Серологическая оценка поствакцинального иммунитета не разработана. На данное заболевание в БУ УР УВДЦ имеются наборы для выявления ротавирусного энтерита КРС. Для обнаружения ротавирусного антигена, в качестве испытуемого материала, необходимы фекалии больных телят, а также фрагменты тонкого и толстого кишечника павших животных.

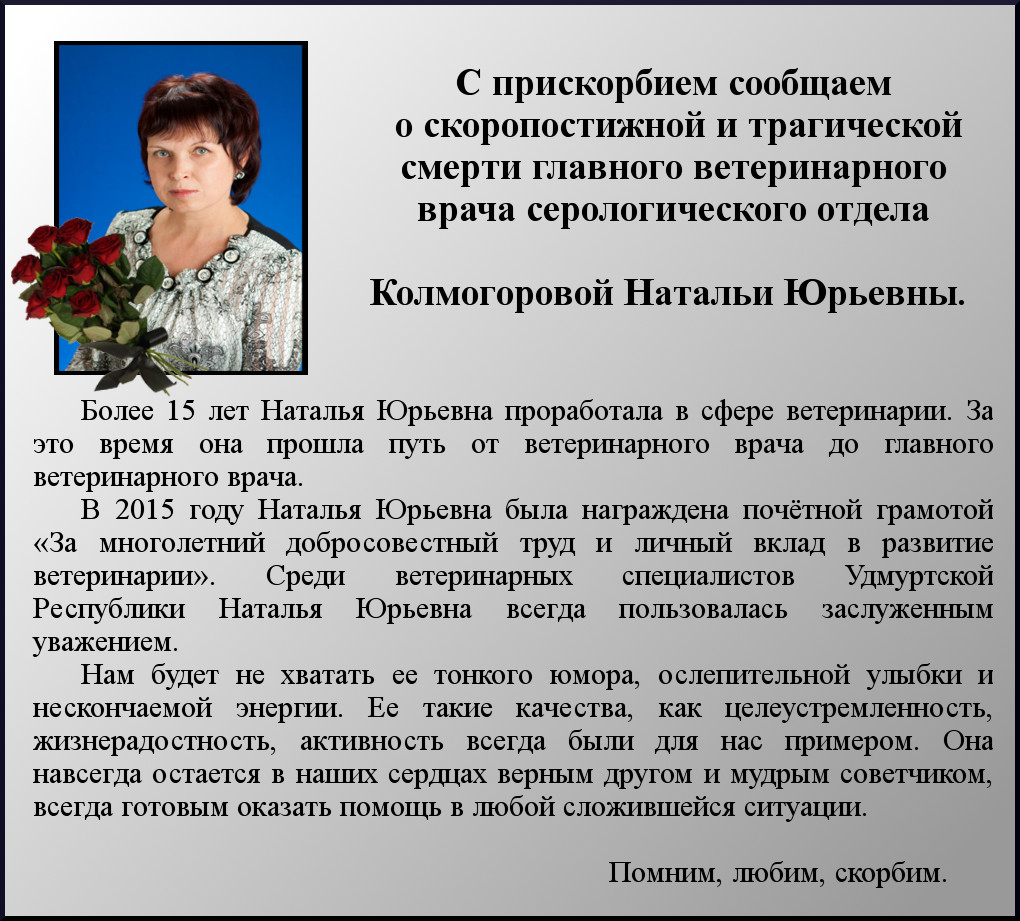

С прискорбием сообщаем о скоропостижной и трагической смерти главного ветеринарного врача серологического отдела

Покупка молодняка птиц

Не тольк о начинающие, но даже опытные птицеводы-любители размышляют над вопросом: «Почему погибают суточные цыплята, утята, индюшата и гусята, приобретенные для выращивания в подсобном хозяйстве, особенно в течение первой недели на новом месте жительства?». Причин может быть великое множество — неправильное кормление, неправильный уход, неправильный температурный режим, некачественный молодняк и отсутствие ветеринарных документов.

о начинающие, но даже опытные птицеводы-любители размышляют над вопросом: «Почему погибают суточные цыплята, утята, индюшата и гусята, приобретенные для выращивания в подсобном хозяйстве, особенно в течение первой недели на новом месте жительства?». Причин может быть великое множество — неправильное кормление, неправильный уход, неправильный температурный режим, некачественный молодняк и отсутствие ветеринарных документов.

Как оценить качество молодняка? Ведь суточные цыплята и гусята доставляются к месту продажи населению в переполненных клетках, а в суматохе рынка тяжело быстро разглядеть некачественный товар. Здоровье молодняка целиком зависит от санитарного благополучия птицеводческих хозяйств и от соблюдения элементарных норм и операций. Наша задача научиться быстро выбраковывать птенцов, выбирая из уже отобранного поголовья, зная и учитывая признаки здоровой птицы.

Признаки здоровой птицы (кондиционного молодняка) следующие:

— хорошая подвижность и устойчивость на ногах, активная реакция на звук, хорошо выраженный рефлекс клевания;

-голова широкая, пропорциональная; клюв правильной формы, пигментированный;

-глаза круглые, выпуклые, блестящие;

-корпус (на ощупь) — плотный;

-спина — ровная, умеренно длинная, широкая;

-киль (грудная кость) — длинный, упругий;

-живот (на ощупь) — мягкий, подобранный;

-лапки — прямые, крепкие, пигментированные;

-крылья плотно прижаты к туловищу;

-пух — полностью подсохший, равномерно распределенный по телу, гладкий, шелковистый;

-пупочное кольцо — плотно закрыто;

— клоака — чистая, розовая, влажная.

Чтобы оценить, как реагирует молодняк на звук, можно постучать по краю коробки или ящика, в котором он размещен. При этом птенцы должны притихнуть и прекратить издавать какие-либо звуки. Чтобы осмотреть пупочное кольцо, клоаку, голову, клюв, глаза, ноги и пух, птенца берут в руки так, чтобы спина его касалась ладони, а живот был охвачен большим и указательным пальцами.

Задумав приобрести молодняк птицы для подсобного хозяйства и, оценив качество, и степень здоровья птенцов, обратите внимание на тару, в которой их привезли на рынок. Тара, в которой находятся птенцы, обязана быть чистой, продезинфицированной и прогретой до температуры +25-32 °С.

Так же у продавца обязательно должны быть при себе все ветеринарные сопроводительные документы, которые выдает государственная ветеринарная служба. В них описано откуда птица, на какие инфекционные болезни проверена, порода, возраст, какие прививки проведены.

Артрит-энцефалит коз (АЭК)

Артрит-энцефалит коз (АЭК)- заболевание, характеризующееся развитием энцефалита, прогрессирующего артрита и интерстициальной пневмонии. Болезнь, известная также как лейкоэнцефаломиелит — артрит коз.

Артрит-энцефалит коз (АЭК)- заболевание, характеризующееся развитием энцефалита, прогрессирующего артрита и интерстициальной пневмонии. Болезнь, известная также как лейкоэнцефаломиелит — артрит коз.

Вирус относится к семейству Retroviridae, роду лентивирусов. Он поражает коз, вызывая гибель 100% зараженных животных. Для этой болезни, как и для других медленных инфекций, характерно отсутствие сезонности и периодичности эпизоотии, географической приуроченности. Инфекция широко известна во Франции. Чаще вирус встречается в районах интенсивного козоводства — Австралии, Дании, Германии, Норвегии, Великобритании, Новой Зеландии, США.

Болезнь широко поражает козлят в возрасте 1—5 месяцев, вызывая пневмонию и поражение центральной нервной системы. У коз проявляется атаксией, гиперстезией, иногда лихорадкой, прогрессирующими парезами конечностей, перерастающими в параличи. Процесс чаще начинается с задних конечностей и распространяется на передние, также отмечают движения животных по кругу. Течение болезни — несколько недель, вызывает гибель 100% зараженных животных. После заражения у инфицированных животных образуются антитела, которые, однако, защиты не создают. Средства специфической профилактики АЭК не разработаны. Лечение не разработано. Диагноз устанавливают на основании клинико-эпизоотологических данных и результатов патологогистологических, вирусологических (культивирование возбудителя на культурах тканей и типизация в РДП, ИФА) и серологических (РИД, ИФА, РН) исследований. Больных коз, к сожалению, уничтожают.

БУ УР «УВДЦ» проводит исследования по определению антител к вирусу артрита- энцефалита коз и другим заболеваниям по предварительной договоренности с заказчиком.

Работа отдела ПЦР с 24 по 28 июля

С 24 по 28 июля 2017 в отдел ПЦР на исследование поступило 703 пробы биоматериала на такие заболевания, как вирус Шмалленберга, сибирская язва, африканская чума свиней, грипп птиц, хламидиоз, бруцеллез, лептоспироз. Проведено 130 исследований. Из них, с целью выявления возбудителей вирусных инфекций — 68 проб, выявление возбудителей бактериальных инфекций — 62 пробы. При проведении исследований положительных результатов не выявлено.

С 24 по 28 июля 2017 в отдел ПЦР на исследование поступило 703 пробы биоматериала на такие заболевания, как вирус Шмалленберга, сибирская язва, африканская чума свиней, грипп птиц, хламидиоз, бруцеллез, лептоспироз. Проведено 130 исследований. Из них, с целью выявления возбудителей вирусных инфекций — 68 проб, выявление возбудителей бактериальных инфекций — 62 пробы. При проведении исследований положительных результатов не выявлено.