В соответствии с «Планом мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в мае 2014 г. в БУ УР «УВДЦ» был проведен конкурс детского рисунка «Мир глазами детей». На конкурс поступило 40 работ от 34 участников.

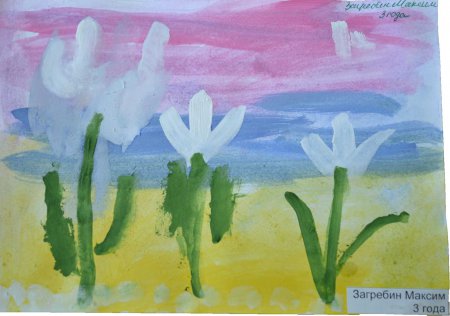

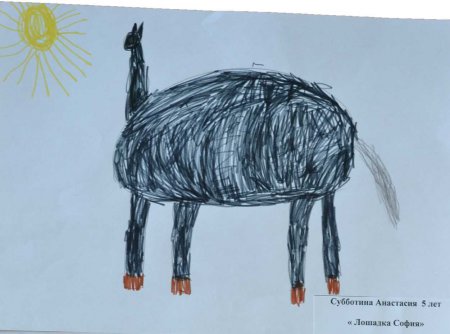

Конкурсная комиссия оценивала работы в 4 возрастных категориях. В первой возрастной категории (от 0 до 3 лет) лучшей была признана работа Загребина Максима (3 года), во второй (от 4 до 7 лет) — члены комиссии единогласно отдали свои голоса в пользу Субботиной Анастасии (5 лет), в третьей (от 8 до 11 лет) и четвертой (от 12 до 15 лет) возрастных категориях победителями были признаны, соответственно, Глухова Дарья (10 лет) и Июдин Максим (14 лет).

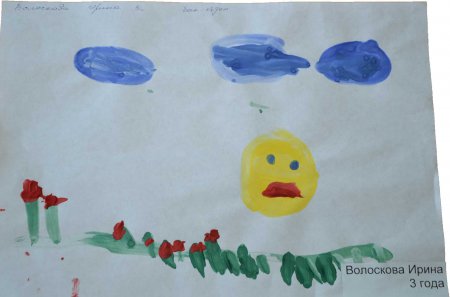

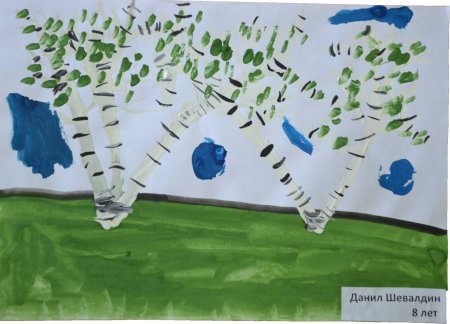

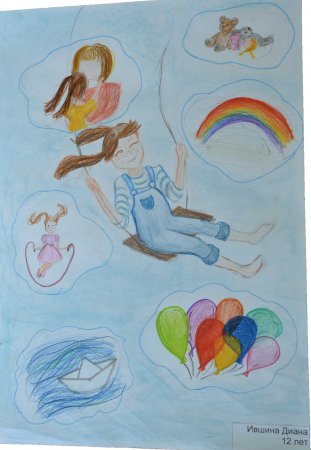

Дополнительно в каждой возрастной категории была учреждена номинация «Приз зрительских симпатий». Победителями в этой номинации стали те участники конкурса, чьи работы набрали наибольшее количество голосов по результатам электронного голосования в социальной сети «ВКонтакте». Обладателями приза зрительских симпатий в первой возрастной категории (от 0 до 3 лет) стала Волоскова Ирина (3 года), во второй категории (от 4 до 7 лет) — Комарова Влада (5 лет), в третьей категории (от 8 до 11 лет) —Шевалдин Данил (8 лет); в четвертой — Ившина Диана (12 лет).

Победители конкурса были награждены ценными призами, остальнымучастникам были вручены поощрительные призы.

Лучшая работа возрастной категории 0-3 лет

Лучшая работа возрастной категории 4-7 лет

Лучшая работа возрастной категории 8-11 лет

Лучшая работа возрастной категории 12-15 лет

Приз зрительских симпатий работу возрастной категории 0-3 лет

Приз зрительских симпатий работу возрастной категории 4-7 лет

Приз зрительских симпатий работу возрастной категории 8-11 лет

Приз зрительских симпатий работу возрастной категории 12-15 лет